床やフローリングに使うワックスとニスの違いは?それぞれの使い方と特徴をプロが解説!

大掃除や季節の変わり目に、なんとなく気になっていた床の汚れやキズを今年こそきれいにしたい、と思う方も多いのでは。

今回は、静岡県、愛知県で人気のホームセンター「ジャンボエンチョー」「ホームアシスト」のDIYアドバイザーの 辻さんに、ワックスとニスの違い、初心者の方でもできる床のワックスがけやニスを塗る方法、さらには、最近話題のオイルステインとの組み合わせ方などを教えてもらいました。

ニスとワックスの違いはなに?どちらを選ぶべき?

床や木材の仕上げに使用される「ワックス」と「ニス」。

「ワックス」はその艶が特徴。キズがつきにくく、塗るのも割と楽。

「ニス」は塗るのに手間がかかりますが、防水性が高くてメンテナンスの必要がなく、素材のよさを活かした風合いになります。

それぞれのメリットデメリット、適している用途を知って、上手に使い分けましょう。

ワックスの特徴と用途

ワックスは光沢と柔軟な保護膜が特徴で、室内のフローリングや木をきれいにみせてくれ、木材や床材のよさを維持するために使われます。

フローリングや室内の木製品など、頻繁にメンテナンスが可能な場所に適しています。

<使用に向いている場所>

・フローリング(室内):光沢を保ちながら、滑り止め効果も期待できるものもあり、お手入れも楽。

・部分的な補修:剥がれた部分の簡単な補修にも使えます。DIYで気軽にメンテナンスできます。

・短期間でメンテナンスしたい場所:頻繁な再施工が必要な場所に向いています。

<メリット>

・DIY初心者でも、簡単に扱いやすい。 ・床材に光沢、艶が出るのできれいにみえる。 ・汚れ防止や滑り止め効果も期待できる。

<デメリット>

・ニスに比べて耐久性が低く、メンテナンスが必要。 ・湿気の多い場所では剥がれやすい。

ニスの特徴と用途

ニスは木材の表面に硬くて透明、または半透明の塗膜を形成するので、耐久性や防水性が高く、仕上げ材として使われています。

家具や屋外の木材、湿気の多い場所など、長期的な保護が必要な場合に最適です。

また、木材の自然な美しさを引き立てます。

<使用に向いている場所>

・木材で作られている屋外の部分:雨風や紫外線の影響を受けやすいウッドデッキやガーデン家具。 ・家具の仕上げ:高頻度で触れるテーブルや椅子。硬い塗膜が摩耗を防ぎ、美しい仕上がりを保ちます。 ・湿気が多い場所:浴室の木製パネルや洗面所の床。防水性が必要な場所に最適です。

<メリット>

・耐久性が高く、長期間の保護が可能。 ・防水性に優れ、湿気や汚れに強い。 ・木材の風合いを活かした仕上がり。

<デメリット>

・塗り方がやや難しく、経験が必要。 ・剥がす際にサンディング(やすりをかけることによって、表面を滑らかにする作業のこと)などの手間がかかる。

ワックスがけをしよう

ワックスの種類って何があるの?

さらに、ワックスをする前に、ワックスにはいくつかの種類がありますので、それぞれの特徴を理解して、用途に合ったものを選びましょう。

大きく分けると以下の3つです。

・水性ワックス

初心者向けで乾燥が早く、手軽に使用できます。

・油性ワックス

光沢が強く、耐久性に優れていますが、施工にはコツが必要です。

・樹脂系ワックス

商業施設や高耐久が求められる場所に適しています。

それぞれの特徴と用途に合わせて使ってください。

今回は、ジャンボエンチョーで揃えることができる材料と道具で床のワックスがけと床のニスの塗り方をDIYアドバイザーが解説します。

床のワックスがけに必要な材料と用具

ワックスがけは、美しいフローリングをいつまでも保ってくれます。住まいの美しさをアップしながら、床面をしっかり保護してくれるため一石二鳥のお手入れです。

材料

・ワックス:ウッディブライト

主成分が合成樹脂のフローリング用・水性ワックスです。油脂が主成分のワックスに比べ、ツヤや持ちがよく、また、滑りにくいため安全性にも優れています。

・床用クリーナー:スーパークリン

下地の汚れ落としに使用する、水性の床用クリーナーです。

・床用はくり剤:ハイリムーバー

古いワックス落としに使用する、水性の床用ワックスはくり剤です。

道具

・ハンディワックスモップ

部屋の隅や細かい場所にワックスを塗るときに使用します。

・スポンジ

スーパークリーンやハイリムーバーを使う時に使用します。

・ワックスモップ

広い面のワックス塗りが立ったままラクに作業できます。

・雑巾

・バケツ

・マスキングテープ

・ゴム手袋

*材料は、ご自宅にあるものでも構いません。 商品の詳しい使い方は、それぞれの説明書をご覧ください。 掲載商品の写真は、実際の商品と異なる場合もあります。

フローリングなど床のワックスがけの方法

【STEP 1】 床全体のゴミやホコリを取り除く

まず、床面のホコリや汚れをキレイに掃除します。

家具類は、前もって、できるだけ部屋の外へ移動しておきましょう。

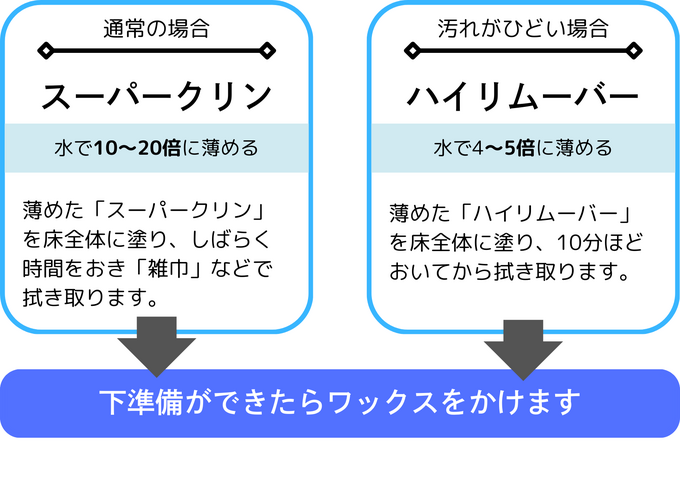

【STEP 2】古いワックスや汚れを落とす

作業の前にまず、ゴム手袋をし、窓を開けるなどの換気をしましょう。

手順①

キレイに仕上げるためには、ワックスを塗る前の下処理が大切です。

通常は 「スーパークリーン」 で汚れを落とし、ワックスがところどころはがれていたり、汚れがひどい場合には 「ハイリムーバー」 を使って以前のワックスをしっかり落とします。

手順②

「スーパークリーン」(汚れがひどい場合は 「ハイリムーバー」)を水で薄めます。

希釈の倍率は、説明書のとおりにしてください。

手順③

スポンジに付け、半畳くらいの単位で少しずつ全体に塗り広げていきます。

手順④

しばらく時間をおき、 雑巾などでキレイに拭き取ります。

ジャンボエンチョー DIYアドバイザーのワンポイント!

ワックスをキレイに仕上げるオススメグッズ・ポイント

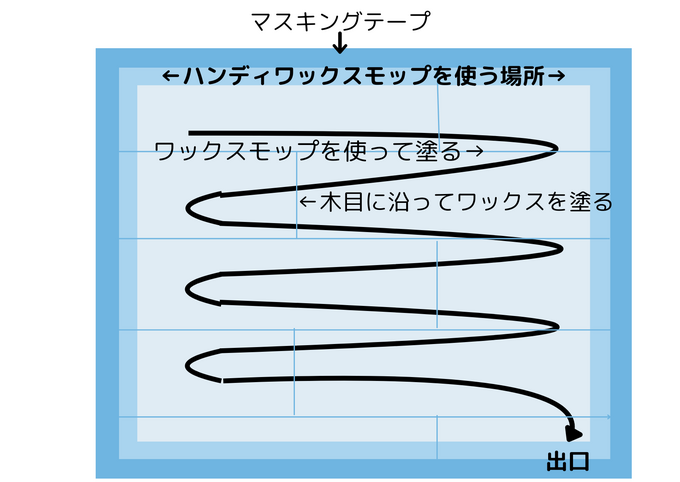

【STEP 3】マスキング

拭き取りが終わったら、手袋を取り、ワックスが付いて困る場所には、「マスキングテープ」でマスキングしておきます。

◼️作業図

STEP 4 ワックスをかける

「ワックスモップ」の付属の受け皿に、「ウッディブライト」 を適量出し、モップに十分含ませます。

部屋の端から順に、「ワックスモップ」で 「ウッディブライト」を塗り込んでいきます。

このとき、塗り終えた面を踏まずに部屋から出られるよう、自分の逃げ道を、上にある「作業図」の順番を参考にして、確保しておきましょう。

ジャンボエンチョー DIYアドバイザーのワンポイント!

ワックスの重ね(二度)塗りで光沢がさらにアップ!

ワックスがしっかりと乾いてから、重ね(二度)塗りをすると、さらに光沢と艶が増します。

【STEP 5】カドや細かい場所を仕上げる

全体のワックスが乾いたら、部屋の隅や細かな場所に、小回りのきく 「ハンディワックスモップ」を使って 「ウッディブライト」を塗り込みます。

ふだんのお手入れ方法と長持ちのコツ

日ごろのお掃除

日ごろのお掃除は、ペーパー式のモップでホコリを取るだけでOKです。フローリング用の粘着式クリーナーなどを使用しても便利です。

今後も定期的にワックスがけを

定期的にワックスがけを行うことで、床自体を保護できると同時に、いつまでも輝く床を維持することができます。

年末などの時期に定期的に予定を入れておくようにしましょう。

床材がグンと長持ちするエコなマメ知識!

床面はもちろん、床材のつなぎ目にもワックスがしっかり入り込んで、床全面をコーティングしてくれます。

これにより、水や汚れの侵入を防ぎ、床材の寿命をグンと伸ばします。

ワックスが剥がれる原因と対処法

ワックスが剥がれる主な原因は、湿気、施工時の汚れ、乾燥時間の不足などがあります。

その点からワックスがけをするときに手順は守りましょう。

また、剥がれた場合は、以下の手順で対処してください。

・剥がれた部分の補修

部分的にワックスを塗り直し、乾燥させます。

・広い範囲の場合

はくり剤で古いワックスを完全に除去し、改めてワックスがけします。

次にニスの塗り方を解説します。

ニスの基本と塗り方

雨などで塗装ハゲやムラの出てきた濡れ縁を一新しましょう。

今回は、ジャンボエンチョーで揃えることができる材料と道具で床のニスの塗り方を解説します。

床のニスを塗るのに必要な材料と用具

◼️ジャンボエンチョーで揃えることができる必要な材料

・床用油性ニス・うすめ液

耐久力、防水性、光沢に優れた油性のニスです。

塗りはじめて、ニスの伸びが悪いと感じた時には、うすめ液を適量加えて調整します。

・ポアーステイン

木を着色するための染料です。様々な色調のバリエーションが揃っていますので、仕上がりイメージに合った色を選びましょう。

・白木漂白クリーナー

木肌に染みついた雨染み(輪染み)などを落とすクリーナーです。

◼️道具

・紙やすり

「紙やすり」は裏面の数字が大きくなるほど目が細かくなります。

サンディングには240番が適しています。

目詰まりしにくいシリコンタイプのものを使えば、作業がよりスムーズです。

・サンダー

「サンダー」があると特に広い面のサンディング作業がさらにカンタンになります。

・受け皿

・手袋

・ウエス(機械類等の汚れなどを拭き取る布のこと)

・マスキングテープ、布コロナマスカ

「ポアーステイン」 や 「ニス」が付くと困るところはあらかじめ 「マスキングテープ」 でカバーします。

広い面を覆う時には 「布コロナマスカ」があると、さらに便利です。

・マスク、ゴーグル

・すじかいバケ、コテバケ

ニス用バケは、ハケ目が出ないよう細く柔らかい毛でできています。広い面には 「コテバケ」を使います。

始める前に全体の流れを把握しましょう!作業はできるだけ晴れた日に

■手順

①マスキング

ニスを塗らない場所をマスキングします。障子などの広い面は新聞紙や [布コロナマスカ] を使用します。

②下地処理(サンディング)

表面のワックスは剥離剤で完全に落とし、古いニスはサンディングでできるだけ削ります。

③床面の着色

お部屋の雰囲気や仕上がりイメージに合わせて、「ポアーステイン」 でお好みの色に着色します。

④ニス塗り仕上げ

表面をニスでピカピカに!

作業する時の注意

● 作業はできるだけ晴れた日に。また作業中の換気には十分注意しましょう。

塗装に適した日

☀️ 晴れの日 良好 ☁️曇りの日 一部注意 ☂️雨の日 不適

● 服装は汚れてもいいものを。「マスク」 や 「ゴーグル」「手袋」の用意もお忘れなく。

作業をはじめましょう

【STEP 1】マスキング

まず敷居などの細かな部分をマスキングします。

ズレのないように 「マスキングテープ」をしっかりと貼っていきましょう。

次に広い面のマスキングです。

障子やドアなどにニスが付かないよう、全体を新聞紙やビニールで覆っていきます。

こうした面には、「布コロナマスカ」が便利です。

サンディングした後に、ほこりがかからないように、広い面もマスキングします。

【STEP 2】サンディング

次に床面の染料などを剥がし、「床用油性ニス」が乗りやすいよう木目にそってサンディングします。

このタイミングでゴーグルやマスクをしましょう。

表面にワックスが塗られている場合は、ニスを弾いてしまうので、はくり剤で完全に剥がしましょう。

「紙やすり」を木目に沿って、床面全体をやすりかけしますが、この作業には 「サンダー」を使うと格段に楽になります。

ジャンボエンチョー DIYアドバイザーのワンポイント!

「サンダー」の使い方

サンダーをかける時は、均一に仕上がるよう、木目に沿って作業しましょう。 サンディングを終えたら、細かい部分もチェック。模様のように残った雨染みは 「白木漂白クリーナー」で落とします。

ジャンボ エンチョー DIYアドバイザーのワンポイント!

雨染みの落とし方

「白木漂白クリーナー」を染み部分に塗り込み、軽くブラシでこすり、しばらくしてからキレイに拭き取ります。*詳しくは、商品に書いてある説明書で確認をしましょう。

【STEP 3】 床の色を決める

木部着色用の 「ポアーステイン」で床の色を決めましょう。

ニスを扱う前に手袋をし、割り箸などを使って、色の乗り具合を確認します。

お好みの濃度になるまで、徐々に水で薄めていきます。薄めに作った色を重ね塗りするのが、失敗しないコツです。

割り箸に「ボアーステイン」をつけ、拭き取った時の色が床の色になります。

【STEP 4】色塗り

色が決まったら、床全体に 「ポアーステイン」を塗ります。

この時必ず、最後に自分が逃げる道を考えて塗り始めるよう注意してください。

「ボアーステイン」を塗ったら「ウエス」で拭き取っていきます。色を濃くしたい時は、一度塗って拭いてから二度塗りをします。

【STEP 5】乾燥

全体を塗り終えたら乾燥させます。所要時間は説明書をご確認ください。

STEP 6ニス塗り

「ポアーステイン」が乾いたら仕上げのニス塗りです。

端の細かな部分を「すじかいバケ」で塗り、その後「コテバケ」で全体を塗っていきます。

ハケを何度も往復させるとムラが出ますので、ていねいに一度で仕上げましょう。

色塗りの時と同じように、自分の逃げ道をお忘れなく。

ニスが乾いたら完成です。

*完全に乾ききる前に「マスキングテープ」を剥がしておきましょう。

さらにニスを重ね塗りすればより光沢感のある仕上がりになります。

ニスは耐水性なので、日ごろのお手入れは水拭きでOK!

*ニスの耐水性は約2年続きます。水弾きが悪くなったら、再びニスを塗れば輝きが戻ります(年数は条件によって異なります)。

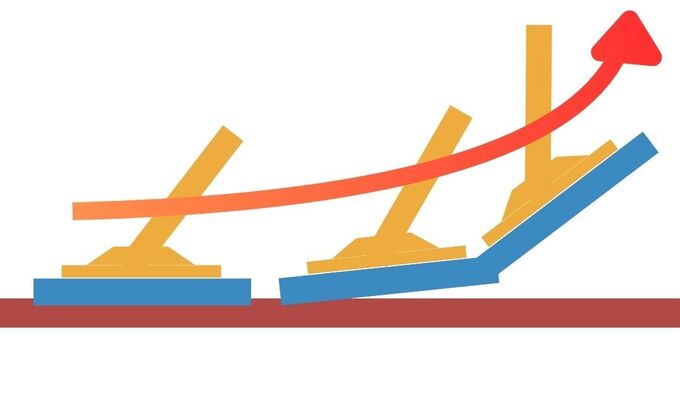

ジャンボ エンチョー DIYアドバイザーのワンポイント!

「コテバケ」」の使い方

「コテバケ」を床面から離す時は、手前側を持ち上げるようにしながら。ハケ目や泡が残らずきれいに仕上げます。

「コテバケ」を床面から離す時は、手前側を持ち上げるようにしながら。ハケ目や泡が残らずきれいに仕上げます。

エコなマメ知識!ニスにワックス!

ニスを塗り仕上げたあと、さらにワックスを塗っておくと、ニスの耐久性がよくなります!

オイルステインとニスの使い分け

いま話題の「オイルステイン」。

「ニス」との違いや、組み合わせ方法についての疑問を解説します。

オイルステインとは?

「オイルステイン」は木材に浸透し、着色してくれる「ステイン塗料」の一つ。

オイルをベースに作られてり、そのツヤ感や木目が際立つので、そのニュアンスが人気。

DIYや今使っている小物や家具などに使うことで、カッコ良いインテリアになります。

木材の仕上げにおいて、「オイルステイン」と「ニス」は目的や使用方法が異なります。

ですが、これらは組み合わせることで、自分らしいこだわりの風合い防水等の効果アップにもなります。

使い方を知ってこだわりのDIYにチャレンジしてみてください。

オイルステインは、以下の3つの場合に使うとよいです。

・自然な風合いを強調したいとき:より木目を活かしたナチュラルな仕上げにすることができます。

・カラーバリエーションが欲しいとき:木材の色をより自由に変更することができます。

・色をつけることが一番の目的の場合:塗料が木材内部に浸透するため、より濃く深い色に仕上がります。

ニスとの組み合わせの活用方法

STEP1 着色

まずオイルステインで木材に色を付けます。木材に浸透し、表面に濃淡を与えます。

STEP2 乾燥

オイルステインが完全に乾くまで24時間程度待ちます。

STEP3 保護

その後ニスを塗り、表面を硬く保護します。この組み合わせは、自然な木目の美しさを保ちながら、耐久性を高めます。

未使用のニスやワックスの正しい捨て方

ニスやワックスを捨てる際には、適切な手順を守ることで環境への影響を最小限に抑えることができます。

これらの製品は化学物質を含むため、不適切な廃棄方法は土壌や水質汚染につながる恐れがあります。

正しい捨て方を知っておいてください。

未使用のニスやワックスを処分する際は、まず、市区町村のルールに従いましょう。

・市区町村の分別ルールを確認

未使用の塗料やワックスは「有害ごみ」「危険物」に分類される場合があります。お住まいの地域の廃棄ルールを必ず確認してください。

・リサイクルセンターや廃棄物処理施設を利用

一部の地域では、未使用の塗料やワックスを引き取る専用施設があります。連絡を取って処理方法を確認しましょう。

・密閉容器に入れる

廃棄前に容器のフタをしっかり閉め、漏れを防ぎます。

まとめ

ワックスとニスの違い、それぞれの適切な使い方、施工方法について詳しく解説しましたが、いかがでしたか?

DIYはやってみると楽しいけれども、わからないことも出てきそうです。

そんな時は、ホームセンターのDIYアドバイザーに聞いてみてください。

商品情報やノウハウを持ってるので、いろいろ教えてもらえます。

きれいな床や木材に仕上げて毎日を気持ちよく過ごしたいですね。

監修:辻(株式会社エンチョー/DIYアドバイザー)

ジャンボエンチョーのDIYアドバイザーとは?

一般社団法人 日本DIY・ホームセンター協会認定の資格を持つDIYのアドバイザー。

各店舗に複数名在籍しており、住まいの補修や創造的な空間づくりに関するサポートや情報を提供してくれる。

材料選びや道具の使い方、メンテナンス方法など、どんな質問や悩みにも丁寧に対応してくれるDIYの強い味方。