【2025最新】「法多山尊永寺」の読み方は?厄除け団子やお守り、駐車場の情報まで徹底解説!

こんにちは!くふうロコしずおか公式ライターの山ちゃんです。

静岡県にはさまざまなパワースポットがありますが、厄年の方に特におすすめしたいのが「法多山尊永寺(はったさんそんえいじ)」です。

厄除開運のご利益があると言われていて、参拝すればパワーをチャージできること間違いなし。

「法多山尊永寺」の魅力はもちろん、グルメ情報やアクセスまでご紹介します。

法多山尊永寺とは?読み方は?

法多山尊永寺は、静岡県袋井市にある高野山真言宗の別格本山で“はったさんそんえいじと”と読みます。

可睡斎・油山寺とあわせて遠州三山と呼ばれ、通称法多山(はったさん)の愛称で親しまれています。

その歴史は古く、神亀2年(西暦725年)、行基上人が刻んだ本尊正観世音菩薩を安置したのが始まり。

戦国時代には、今川・豊臣・徳川等の武将から厚い信仰を得たそうです。現在も多くの参拝者の心のよりどころとなっている、由緒あるお寺の一つです。

法多山尊永寺の観音様にはどのようなご利益がある?

法多山の本尊正観世音菩薩様は、通称「厄除観音」と呼ばれていて、厄除開運の御利益があると言われています。

さまざまな厄から私たちを守り、開運に導いてくださる、ありがたい観音様。

また、月に一度「功徳日」という日があり、その日の参拝は通常の何倍ものご利益があるとされています。

特に毎年7月10日のご利益は、四万六千日分に相当するとのこと。その日に合わせ「万灯祭」が開催され、何千基もの灯籠が灯される様は幻想的な世界そのものです。

法多山尊永寺へのアクセスは?

法多山尊永寺へは、車や公共交通機関等を使って訪れることができます。

車の場合

東名高速道路・掛川ICから約15分、袋井ICから約20分です。

可睡斎や油山寺へも約15分で行ける距離なので、1日で遠州三山を回ることも可能です。

電車の場合

電車を利用する場合、法多山に一番近い駅はJR愛野駅になります。

法多山まで行くバスはないので、駅からは徒歩かタクシーで行きましょう。JR愛野駅にタクシーが在駐していることはまれで、タクシーを呼ぶ形となります。

一方、隣駅のJR袋井駅にはタクシーが常駐。法多山に近いタクシー乗り場は南口側ですが、常駐するタクシーの台数が少なめです。

北口のタクシー乗り場の方が常駐台数が多かったので、スムーズにアクセスしたい方は北口から行くのがおすすめです。

法多山尊永寺の駐車場について

法多山には無料の駐車場はないので、近隣の有料駐車場をご利用ください。

料金は、お寺に近い駐車場は200円、その他は100円。私が駐車した時は駐車1回につき〇〇〇円という形でした。

季節によって料金は変動するので、確認してください。 (繁忙期のみ営業の駐車場もあるので、こちらも合わせてチェックすることをおすすめします。)

法多山尊永寺の見どころや魅力は?

法多山尊永寺にはたくさんの見どころがあり、正直迷ってしまうことも。

おすすめポイントと一緒に紹介するので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

法多山尊永寺に行ったら絶対味わってほしい!「厄除だんご」

厄除だんごの歴史は、江戸時代にさかのぼります。

徳川第13代将軍の家定公の頃、幕府献上の品に串団子を添えられたことがはじまり。

この串団子は、門前に住む八左エ門という寺士が観音観音世音菩薩の名物のとして発案したと伝えられています。

将軍家より「くし団子」と御命名された団子は、参拝客に親しまれ、以後、通称厄除団子と呼ばれ、現在も人気の品となっています。

こちらの名物「法多山串団子」は形が特徴的。5本の串に細長い団子が刺さっています。

食べ方をお店の方にお伺いしました!

どのように食べたらよいのでしょう?

手のひらサイズの5本の串に刺さっただんご。この形は、頭・首・胴体・手・脚を表現していて、健康を願い、また健康であることに感謝しながらいただくとよいそうです。

法多山だんご企業組合によると、こちらの厄除団子は、基本的には5本1組(1カサ)を一人で食べることで体全体の厄除となりますが、 5本を1本ずつ分け合っていただいても大丈夫とのことです。 仲間とおいしさを分かち合うのも素敵ですね。 おいしいので一気に食べたくなりますが、少しずつ味わっていただく等、ご自身に合ったペースで楽しんでください。

私はだんごを1本ずつほぐしていただきました。 柔らかいだんごに、江戸時代から受け継がれてきた餡がのっています。そのおいしさをゆっくり味わいました。

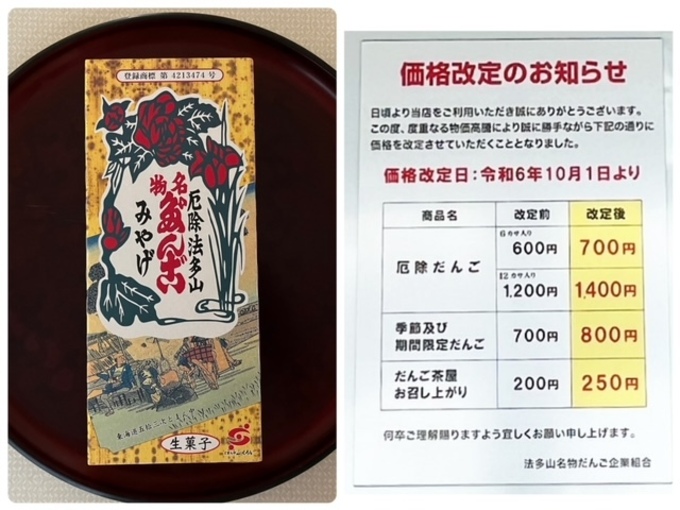

厄除だんごはどこで買える?値段は?

厄除だんごは、法多山境内の「だんご茶屋」で購入できます。

だんご茶屋での店内飲食は、一皿お茶付きで250円(税込)。お財布にうれしい価格です。

お土産用に、箱入りの厄除けだんごも販売されています。一番小さなサイズで1箱6カサ入り、倍の12カサ入りもありますよ。

どちらの場合も、店外にある券売機で食券を購入してください。

店内飲食の場合は、店内の窓口で交換します。

持ち帰りの場合は、店外の窓口で交換してくださいね。

メニューは通常の厄除だんごの他、季節限定のだんごもあるそう。春は桜、夏季には厄除氷、秋には栗のだんごが販売されます。

また、法多山の御縁日限定で、お茶だんごも販売。生地には地元袋井産の茶葉が練りこまれています。

どちらも本当にもおいしいので、参拝したら絶対に食べないと損です!

2024年10月1日から価格が変わりました

2024年10月1日から、厄除けだんごの価格が変わりました。

その他の情報については、法多山名物だんご企業組合の公式ホームページをご覧ください。

浜松在住公式ライターの厄除け団子レポートはこちら▼

【袋井市】「何箱も爆買いするくらいハマる」食べずにはいられない厄除け団子【法多山尊永寺】

本堂までの参道で見ることができる「建築物」

参道入り口からは、徒歩で本堂を目指します。本堂までは、徒歩で15分~20分かかるので、歩きやすい靴で参拝するのがおすすめです。

国指定重要文化財「仁王門」

国指定重要文化財に指定されている仁王門は、1640年に建立されました。

左右に仁王像が鎮座しています。その存在感は圧倒的で、この門をくぐるとそこから先は別世界。

一点の曇りもない澄み切った世界に導かれていきます。

愛染堂

愛染堂は、法多山開創1300年の記念事業として2024年に建立されました。

八角形のお堂の中には、本尊の愛染明王像が祀られています。お堂と本尊は、奈良時代と同じ技法で作られているんですよ。

本尊の上には、美しい星空が描かれています。天を射抜く姿の愛染明王像と星空の美しさに吸い込まれそうです。

市指定文化財「黒門」

愛染堂を過ぎると、左手に見えてくるのが1711年建立の「黒門」。

全体が黒塗りであることが由来となり、黒門と呼ばれています。

その当時存在した十二坊(十二のお寺)で、中心的な存在であった学頭坊「正法院」の入り口の門です。現在は市指定文化財となっています。

法多山本堂

黒門を過ぎ、長い石段を登った先に法多山本堂があります。

鳳が舞い降りた姿に例えられている本堂は、壮大かつ凛とした佇まい。

こちらの本堂には、本尊の厄除正観世音菩薩が安置されていて、高野山真言宗に伝わる護摩祈祷を受けることができます。

※予約不要。御祈祷の時間は決まっていて1日6回

私が参拝した日は平日でしたが、御祈祷を希望される方が次々といらっしゃっていました。

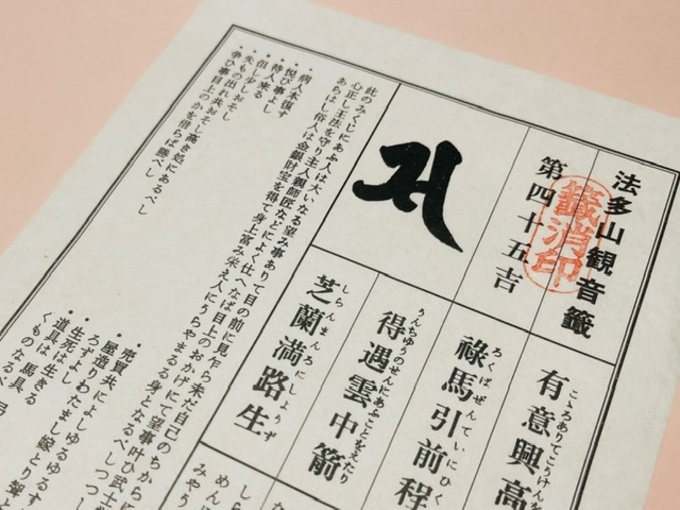

凶が多い!?法多山尊永寺のおみくじ

参拝したら、必ずおみくじを引くという方も多いのではないでしょうか?

法多山尊永寺の本堂に向かって左側に、おみくじの授与所があります。

法多山名物のおみくじ。こちらはかなり辛口な内容で、凶の出る確率が高いという噂も……。

授与所の方のお話では、おみくじ100本中、吉35本に対し凶は30本とのこと。この割合は江戸時代から続いているそうです。

書いてある内容も江戸時代のまま。内容が厳しい理由は、その時代背景にあるんです。

江戸時代は医療が発達していなかったので、少しの怪我や体調不良でも、養生しないと命の危険にさらされることがありました。

「気をつけて」という警告の意味合いで、厳しい内容になっているのだそう。

おみくじの引き方を教えていただきながら、引いてみました。

結果は……吉!!!

おみくじの詳細は昔の言葉(漢詩)で書いてあるので、解読が難しい……。

たまたま周囲に他の参拝者の方がいらっしゃらなかったので、授与所の方にお力添えいただき、内容を教えていただきました。

現代の占いのように、アドバイスやラッキーアイテムも書かれています。

現代のアイテムに置き換えると、馬具→カー用品、香の道具→香炉やアロマポットといったところでしょうか。

法多山尊永寺のホームページには、おみくじの凶=悪ではなく「これ以上悪くならない」という意味です。という記載がありました。

内容こそ厳しいですが、本当は愛あるありがたいおみくじです。

受付時間は8:30~16:30までなので、時間に余裕を持って訪れてくださいね。

オシャレでかわいいものも!法多山尊永寺の御朱印やお守り

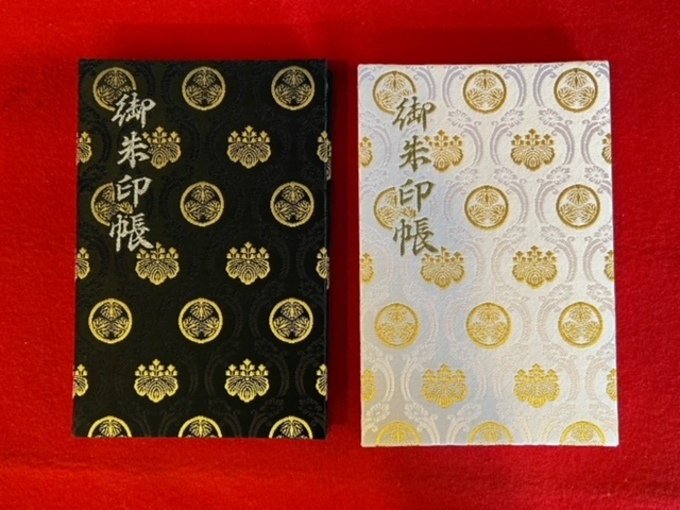

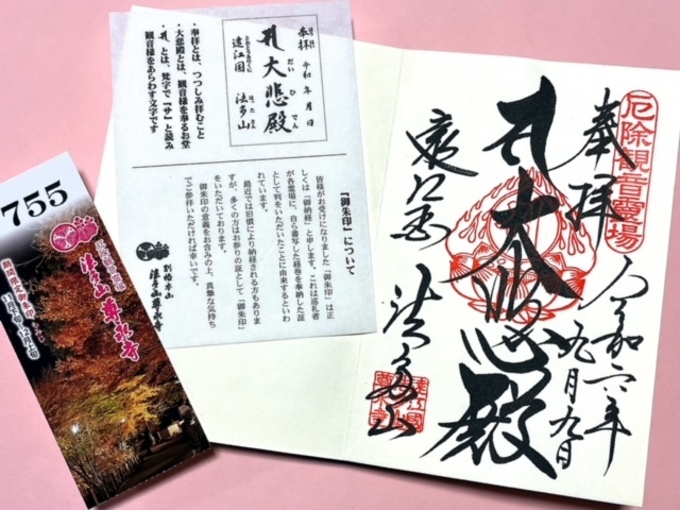

御朱印帳と御朱印は、本堂階下で拝受できます。

格調高い「法多山尊永寺オリジナル御朱印帳」

葵紋・五三桐紋の柄をあしらった法多山尊永寺オリジナルの「御朱印帳」は、全部で6色。格調高く、美しい色彩の御朱印帳です。

おそろいの御朱印帳袋もあったので、セットで合わせたくなりますね。

一番人気は、黒と白の御朱印帳。参拝者の皆様は、王道の御朱印帳をお選びになられる方が多いそうです。

限定のデザインもある!?オシャレな御朱印

参拝した証として、御朱印を。(300円)

季節によっては限定の御朱印もいただけるので、法多山尊永寺のインスタグラムで情報をチェックするのがおすすめです。

種類たくさん!どれにするか迷ってしまう「お守り」

学業に関するもの、交通安全、安産祈願等々の他、厄除けの御祈祷ができなかった方も拝受できる特別なお守りもありました。

その中で目を引いたのが「古代御裂守袋」。

法多山には“古代裂御守袋”というさまざまな素敵な柄のお守袋があります。その中から、自分好みのものを選んでお守りを入れることができますよ。

平安時代の女性たちは、大切なお守りを好みのお守袋に入れて身に着けていたそうです。

世界に一つだけの、自分だけの御守り……。現代に生きる私たちも、身に着けたいものです。

古代御裂守袋に入らないお守りもあるので、購入前に確認しましょう。

特に人気が高いお守袋はこちら。とてもかわいらしいですよね。

中のお守りを入れ替えれば、お守袋を長く使ってよいそう!また、新柄は毎年12月下旬にお授けいただけます。

受付時間はおみくじと同じで、8:30~16:30。

1日20食限定!五感で楽しめる絶品ランチ

広い境内を参拝や散策をしていると、本当にお腹が空いてきます。

そこで、ぜひ訪れて欲しいのが「法多山ごりやくカフェ一乗庵」です!

景色を楽しみながら体にやさしいランチを

ごりやくカフェは3店舗あるのですが、ランチをいただけるのはこちらの一乗庵です。

黒門をくぐり、紫雲閣脇にある入り口から入っていくと、日本庭園が見えてきます。その先に、ごりやくカフェ一乗庵があります。

主に「毎週土・日・月曜日(不定期)」のランチタイムのみ、営業しているんです。

緑の美しい庭を窓から眺めながら、ゆっくりとお食事をいただけます。

ここで食べられるのは、旬の食材や地元野菜を使った1日20食限定の「ごりやくカフェランチ」。

素材のよさを最大限に生かした、やさしい味わいです。彩りも香りも豊か……まさに“五感”で楽しめます。

お子様用のメニューはありませんが、同伴は可能。また1日20食限定なので、電話予約をしておくのがおすすめです◎

住所:〒437-0032 静岡県袋井市豊沢

電話番号:090-6362-3008

※電話での対応時間は、木・金・土・日・月曜日の8:30~16:30

営業時間:9:00~17:00

定休日と営業日:公式インスタグラムでご確認ください

公式インスタグラム

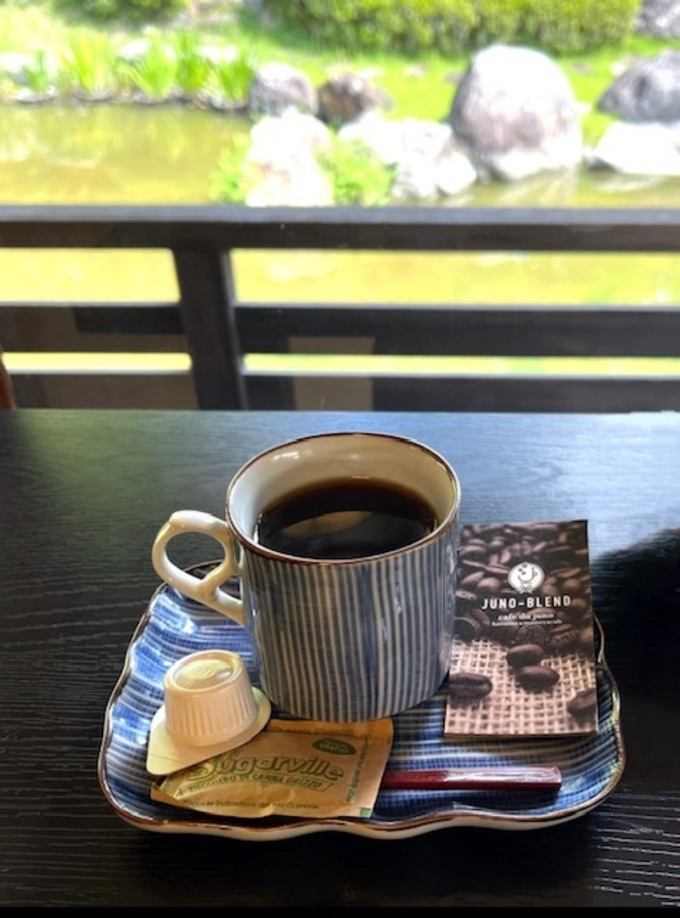

法多山尊永寺のご住職が監修!「JUNO-BLEND(ジュノブレンド)」

デザートに合わせて「JUNO-BLEND(ジュノブレンド)」をホットでいただきました。

こちらのコーヒー、なんと法多山尊永寺のご住職が監修されているんです!

“和菓子にも洋菓子にも合うコーヒー”がコンセプトで、大谷純應(じゅんのう)ご住職と、自家焙煎珈琲豆専門店「まめやかふぇ」の濱小路仁徳オーナーが共同監修。

元来仏教には、お茶を楽しむ喫茶の習慣があるそうです。喫茶を楽しむ文化が仏教の思想と深いかかわりがあったことを、JUNO-BLENDを通して初めて知りました。

JUNO-BLENDは、ブラジル契約農園の豆を主体にエチオピア産のモカ豆をブレンド。

ふわっと広がる芳醇な香りに、ほどよいコクとうまみ。コクがあるのに、最後は不思議と軽やかな味わいです。

JUNO-BLENDをいただきながら、特別な時を過ごしました。

いつ行くのがおすすめ?秋の紅葉と春の桜・藤、あじさいと風鈴まつりがおすすめ

法多山は一年を通して素敵な場所ですが、秋の法多山も格別です。

9月下旬~10月初旬、新月の週末は「星満夜」。秋分過ぎの新月の夜には、本堂前で星空の鑑賞会があります。

また、11月下旬~12月初旬は「もみじまつり」。法多山の美しい紅葉が楽しめます。

春は4月の桜に始まり、5月は藤、6月はあじさいが咲き誇ります。

そして毎年、5月下旬から8月末まで遠州三山「風鈴まつり」では約4000個の風鈴の音色と美しさに心打たれます。

「願かけ風鈴」やこの時期だけの「厄除けだんご」にかき氷がのっている「厄除水」と共に夏の風物詩を楽しめます。

法多山風鈴まつりの最新情報レポートはこちら▼

【2025年最新】遠州三山風鈴まつり徹底ガイド!可睡斎・法多山・油山寺の見どころは?アクセス・限定スイーツなどの情報もお届け♪

他にも、さまざまな行事が執り行われておりますので、皆様もぜひ参拝してみてくださいね。

※この記事は2025年5月時点での情報を基に作成しています。

※施設・店舗情報は公式サイトおよびGoogleマップの情報を基に作成しています。